オンラインショップOnline shop

- 店舗Shop list

- 100周年特設サイト100th anniversary

- 歴史History

- モノづくりCraftmanship

- オーダーシューズOrder shoes

- ブランド紹介Brand

- ニュースNews

-

お問い合わせContact

-

企業情報Corporate

- 採用情報Recruit

- コラム

【コラム第124回】靴の魅力を再発見!マドラス本社工場見学レポート

皆さんこんにちは。

7月も半ばを過ぎていよいよ夏本番。

むしむしとした暑さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?

さて、今回のコラムは出張編!

普段は浅草本社に勤務する私ですが

なんと先日、愛知県にある本社工場・大口工場を見学する機会をいただきました!

今回のコラムでは、普段なかなか見ることのできない靴作りの様子を

写真と共に紹介させていただこうと思います。

・

・

・

マドラスは2021年に創業100周年を迎えました。

これを節目として、工場内には自社の歴史を振り返ることができる

展示ルーム「Museo de madras」(ムゼオ・デ・マドラス)が創設されています。

▲まず目に入るのが、創業から現在に至るまでの出来事をまとめた年表。

100年分の歴史とあって物凄いトピックの数々!

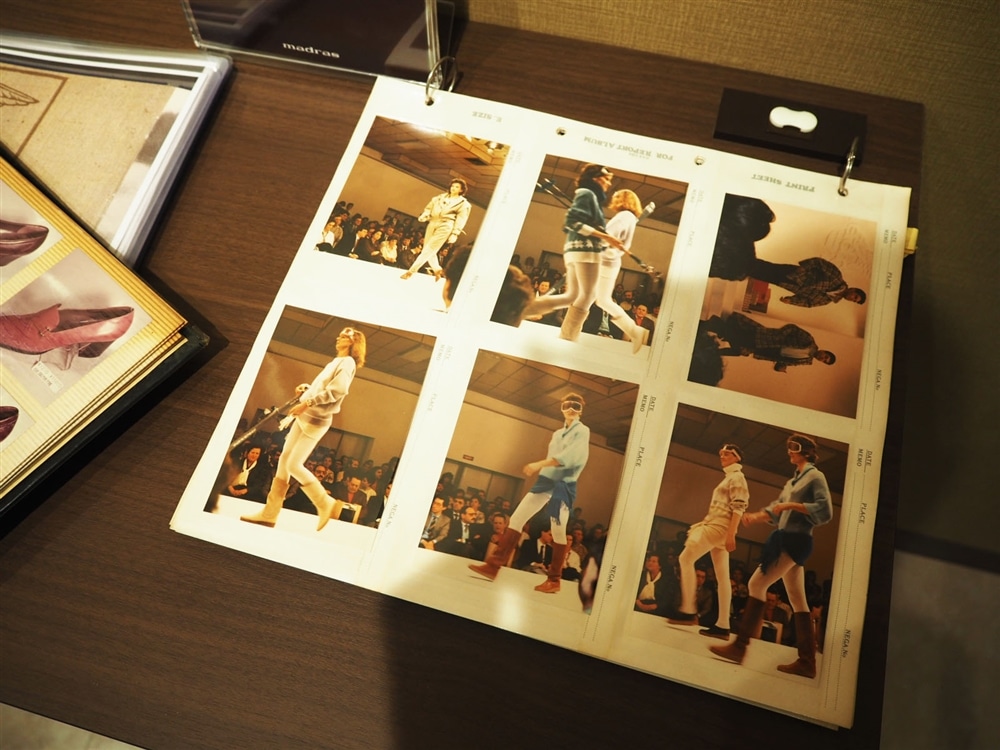

▲1976~85年にイタリアで開かれたmadrasファッションショーの様子。

このような当時の貴重な資料も見ることができます。

▲靴作りの工程を紹介する展示も。

解説も展示してあるので、靴作りを全く知らない人でも学びながら楽しむことができます!

展示ルームを見学し終えた後はいよいよ工場内へ。

今回、すべての工程を見ることは叶わなかったのですが、それでもたくさんの作業を見せていただきました。

その中からいくつか抜粋して紹介します。

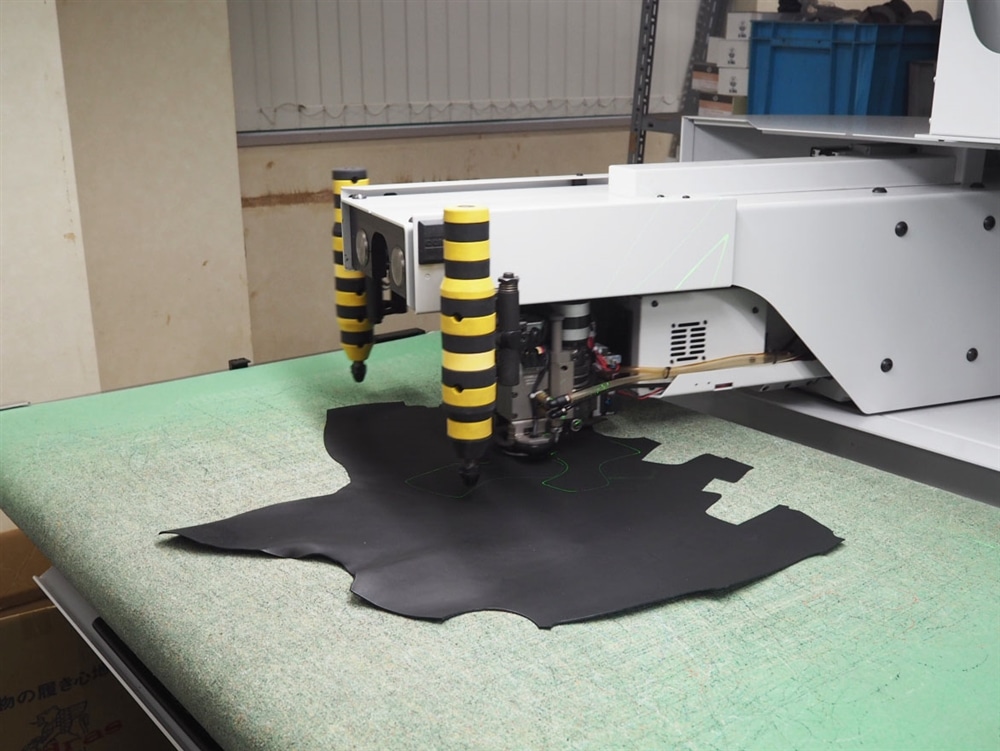

革のカット

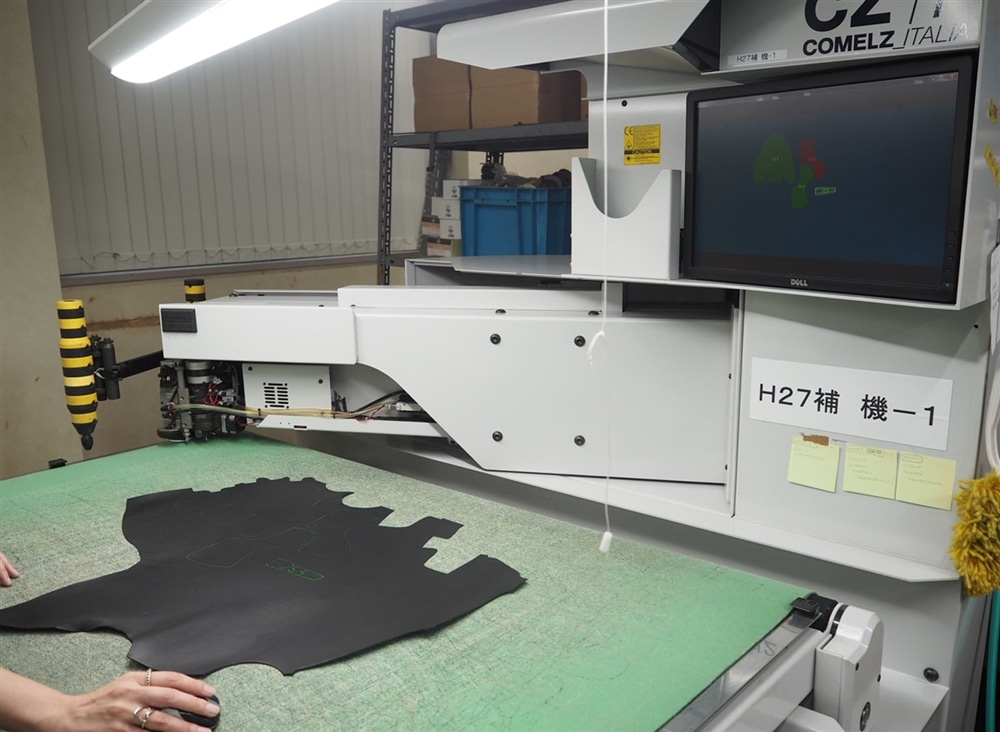

▲靴のアッパー部分に使用する革をパーツ毎に切り抜く作業です。

こちらはレーザーで革のカットを行う機械。

照射位置を決め、カットする部分を設定すると・・・

▲機械が動き出し、カット開始!

▲こちらが実際にカットされたパーツです。

細かい部分まできれいに切り抜かれています。

▲なるべく捨てる部分が出ないよう、パーツをカットしていきます。

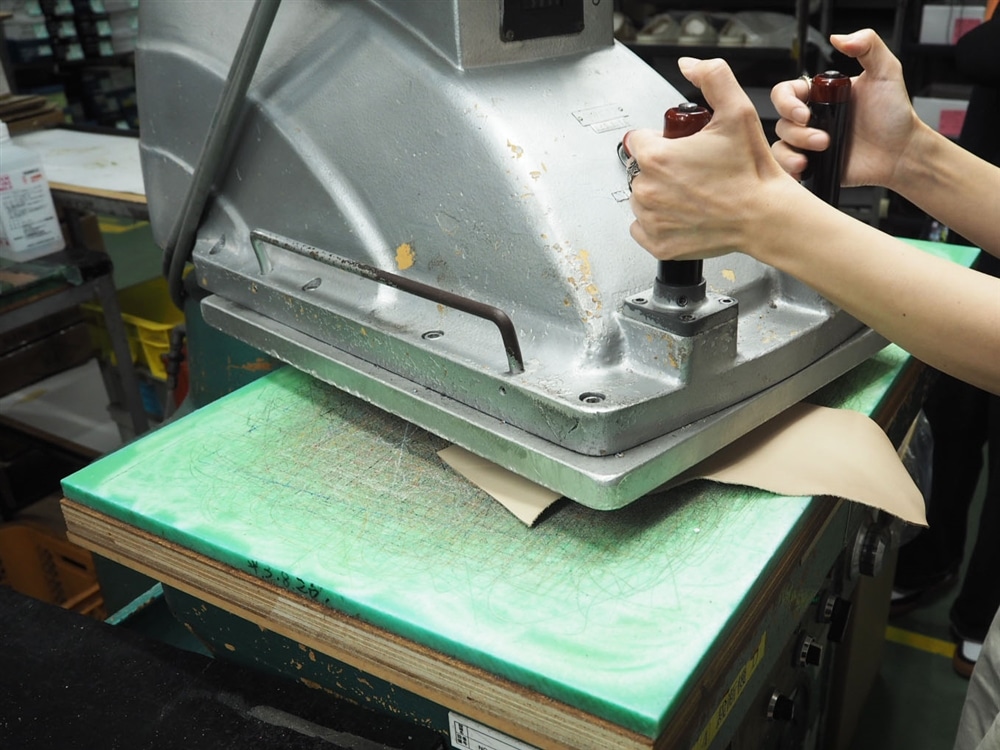

▲レーザーカットの他に、両面刃の抜型を使って切り抜く方法も。

▲刃をセットして、プレス機を使ってパーツ抜きを行います。

パーツの縫い作業

▲パーツを縫い合わせる前に、革の漉き(すき)機を使って

糸を通しやすくするよう革の端部分を薄く加工します。

▲実際に漉いた部分を元の革と比べると、薄くなっているのがわかります!

この作業によって、糸を通しやすくするのに加え

縫い合わせた部分の段差がなくなりスムーズに仕上がるそう。

▲ミシンを使って、漉いた革を縫い合わせていきます。

家庭用のミシンとは形状が異なり、立体のまま縫えるミシンを使って作業します。

迷いなくズダダダダーと縫い進めていく姿がかっこいい・・・!

底付け

▲アッパーとソール(靴底)をくっつける「底付け」の作業です。

職人さんが手際よく作業されている姿は圧巻です。

レントゲン

▲完成品のチェックとして行うレントゲン作業。

靴内部に異物が混入していないか目視でチェックします。

皆様の元へ安心して履いていただける靴をお届けするための大切な作業です。

・

・

・

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回ご紹介させていただいた内容は靴作りのほんの一部に過ぎませんが、

靴一足一足に込められた技術や思いを感じていただければ幸いです。

また、今回見学したマドラス大口工場では、不定期にて工場見学を開催しております。

靴作りに興味が湧いた方はぜひ工場見学に参加してみて下さい!

開催情報はマドラス大口工場公式インスタグラムをご覧ください。

▼▼▼

@madras_oguchi_factory

――――――――――――――――――――――――――――

*各SNS好評配信中*

皆さまの足元コーデ・着用コーデのご投稿も募集中!

マドラス公式アカウントのメンションをつけて投稿お待ちしております。

twitter :

@madras_shoes

Instagram , threads :

@madras_shoes_officia

facebook :

https://www.facebook.com/madras.shoes/

――――――――――――――――――――――――――――

次回2024年7月26日(金)更新予定

edit by staff S